Come annunciato mercoledì 29 ottobre alla presenza del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara in occasione dei 50 anni del FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano ETS, tornano nella settimana dal 24 al 29 novembre le “Giornate FAI per le scuole”, manifestazione interamente dedicata alle scuole che da quattordici anni la Fondazione organizza in tutta Italia su modello delle Giornate FAI di Primavera e d’Autunno. La manifestazione fa parte del programma nazionale “FAI per la Scuola”, un piano ricco e articolato che ben esprime la vocazione del FAI all’educazione della collettività alla conoscenza, al rispetto e alla cura del patrimonio culturale italiano, proprio a partire dalle giovani generazioni.

Per la realizzazione di questo programma, il FAI opera in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito in virtù di un protocollo d’intesa, che si fonda sui principi costituzionali incarnati dagli articoli 9 e 118, secondo i quali il singolo cittadino può e deve fare la sua parte anche nella tutela e nella cura dell’ambiente che ci circonda. Il FAI opera da cinquant’anni per costruire e diffondere questa cultura nella società civile e, in nome della sua missione educativa e dello spirito sussidiario che lo anima, con sempre maggiore impegno intende collaborare con il mondo della Scuola, offrendo i suoi luoghi, le sue conoscenze e la sua esperienza per integrare e arricchire l’offerta formativa secondo le direttive delle nuove linee guida ministeriali.

Protagonisti delle Giornate saranno gli Apprendisti Ciceroni, studenti appositamente formati dai volontari del FAI in collaborazione con i docenti, che accompagneranno altri studenti in visita nei Beni e nei luoghi da loro selezionati e aperti grazie al FAI, vivendo un coinvolgimento diretto nella valorizzazione del proprio territorio come parte attiva della comunità, e assurgendo a esempio per molti giovani in uno scambio educativo tra pari. Le Delegazioni di migliaia di volontari della Fondazione, diffusi e attivi in tutte le regioni, apriranno infatti oltre duecento luoghi speciali che saranno visitati da studenti iscritti al FAI con la propria classe. Le classi “Amiche FAI” saranno accolte da migliaia di ragazzi e condotte alla scoperta di chiese, palazzi, parchi e giardini storici, monumenti e istituzioni del loro territorio, che ne racconteranno la storia, ne sveleranno i capolavori e i particolari curiosi, proponendo ai loro pari un’esperienza memorabile, che li motiverà a farsi cittadini più consapevoli e attivi, primi difensori e promotori del patrimonio culturale dell’Italia.

Anche quest’anno i beni aperti in tutta Italia sono di diverse tipologie e offrono ricchi spunti didattici per le scuole di ogni ordine e grado. Rientrano nelle attività di scoperta del territorio e del patrimonio locale la visita al Castello di Arco (TN), gioiello medievale che svelerà agli studenti ambienti solitamente chiusi, ai Sassi di Matera, dove gli studenti approfondiranno in un percorso tematico l’antica economia della cera, fino al quartiere Maria Ausiliatrice di Alcamo (TP), protagonista di un progetto di rigenerazione urbana attraverso la street art. Altri beni sono legati all’educazione civica e alla memoria, come il Museo Falcone-Borsellino di Palermo, il percorso nella Forlì colpita nel 1944, o il Palazzo Vivante di Trieste, testimone della storia asburgica e del primo dopoguerra. Alcuni luoghi offrono, poi, spunti di educazione ambientale e scientifica, come la scuola di Balmuccia, presidio contro lo spopolamento ed esempio di sostenibilità in alta Valsesia, l’Istituto Zooprofilattico di Portici, impegnato nella tutela ambientale e animale, e il Museo della Scuola di Bolzano, che racconta l’evoluzione dell’istruzione nelle diverse culture locali.

Le Giornate FAI per le scuole si confermano un’esperienza formativa di grande efficacia e soddisfazione per tutti: un progetto che trasforma, ispira per il futuro, rende protagonisti e diffonde passione per la conoscenza, da cui scaturisce il desiderio di proteggere il patrimonio di storia, arte e natura italiano per sempre e per tutti, come è descritto nella missione del FAI.

TRA I BENI APERTI NELLA BAT:

CANOSA DI PUGLIA (BT)

Ipogeo di Cerbero

L’Ipogeo del Cerbero è un monumento funerario dauno del III secolo a.C. e scoperto a Canosa di Puglia nel 1972. È composto da tombe a camera scavate nel banco calcarenitico o argilloso e risalenti a un’epoca compresa tra il IV e il II sec. a.C., periodo durante il quale Canosa – come tutta la Daunia – assimilò le influenze culturali e rituali provenienti dal mondo greco. Deriva il su nome da un affresco che rappresenta il mitologico cane a tre teste Cerbero, a guardia del passaggio del defunto verso l’oltretomba. Attraverso un dromos (corridoio) in discesa, si scende a un atrio e a camere sepolcrali che dovettero vantare un ricco corredo funerario, di cui oggi non rimane traccia. Anche la parte superiore delle pareti è andata perduta a causa dei movimenti dei macchinari da cantiere. La cella anteriore a destra si contraddistingue per i resti di una pittura parietale che raffigura una “deductio ad inferos”, con Hermes Psychopompos e un palafreniere che scortano il defunto fino all’ingresso nell’Ade, presieduto dal leggendario cane a tre teste Cerbero. Il dipinto è stato esaltato in un videomapping elaborato dallo Studio Glowarp nel 2018.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’IISS Fermi-Einaudi di Canosa di Puglia (BT)

MARGHERITA DI SAVOIA (BT)

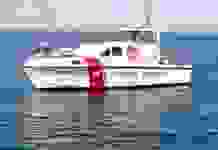

Le saline

Il contesto in cui sorgono le Saline di Margherita di Savoia è quello della fascia costiera affacciata sull’Adriatico meridionale a Sud del Golfo di Manfredonia.Territorio dell’antica Daunia, ricco di corsi d’acqua brevi e a regime irregolare e caratterizzato da uno sbarramento costiero, l’attuale Salina di Margherita di Savoia è il risultato di un lunghissimo processo di trasformazione dell’antico lago di Salpi, in seguito ai numerosi tentativi di bonificare un’area periodicamente soggetta a impaludamenti e a conseguente diffusione di infezioni malariche. La presenza del sale come formazione spontanea è qui attestata sin dalla Preistoria. In età romana Strabone o Vitruvio confermano l’esistenza di città come Salapia o Salinis che portano nel nome stesso la prova dell’importanza che la produzione del sale aveva per questa terra. Ma sarà solo a partire dal ‘700 che con Vanvitelli si darà inizio al primo grande progetto di bonifica dell’area, finalizzata alla costruzione di vasche per la produzione di sale. Le Saline di Margherita di Savoia, dal 1979 area protetta dalla Convenzione di Ramsar, hanno un’estensione di circa 4.000 ettari e ricadono nei territori di ben cinque comuni: Margherita di Savoia, Trinitapoli, Cerignola, Zapponet, Manfredonia. Attraverso le idrovore di Foce Carmosina e con un sistema di canali interni, l’acqua del mare viene immessa nelle vasche evaporanti e nelle vasche salanti dove, a seguito di un viaggio lungo chilometri, avviene la definitiva formazione dei cristalli di sale. La vasta area ospita centinaia di specie animali e vegetali, in particolare il fenicottero rosa e la salicornia.